令和7年度総合学域群学際研究プロジェクトを実施しました!

総合学域群では、学生の短期間の自主研究プロジェクトである「学際研究プロジェクト」を実施しており、今年度で4回目の実施となります。

研究成果の発表の場である「最終報告会」が9月24日に終了したので、実施概要を報告いたします。

本プロジェクトは、総合学域群が目指す「広い学問的な視野からの学際的研究を行う基礎力」を学生の皆さんが養う機会とした、自由な発案による自主研究のプロジェクトになります。

研究成果そのものよりも、自分の興味・関心を教員との対話を通じて具体化し説明できることを重視しています。

参加学生の思いと動機〜それぞれの「研究したい理由」〜

今年度は10名の学生が本プロジェクトに参加しました。

参加した理由は

以前から興味があり、考えてみたいことがあったが、こういう機会でないとなかなかできないだろうと思ったから。

高校時代にも同じような研究プロジェクトに参加していたが、部活や委員会との両立が難しく途中で挫折してしまうこともあった。今回の学際研究プロジェクトは主に夏休み期間を利用して研究することになっていたのでピッタリだと思った。

友達が参加すると聞いて、この機会に自分も以前から気になっていたことについて研究してみたいと思った。自分が研究したいと思っていることが、志望する移行先ではできない分野であると思っていたため、この機会にその分野に触れてみたいと考えたから。

私は中高の6年間での経験を通じて、人の体の動きに魅力を感じると同時に、その研究が多くの人を支えるために必要なのだと痛感したため、元々研究好きだったこともあり、具体的にどのような研究をすれば良いのか模索したく、この学際研究プロジェクトに応募しました。

と人それぞれ。移行先として考えている学類・専門学群と関係ない研究でも、「自分が興味を持っていることを研究したい」という熱意があれば参加できるのが、学際研究プロジェクトの魅力です。

教員との対話から始まる研究〜アドバイザー教員のサポート〜

いざ研究に取り組もうとしても、「研究ってどのように進めたらいいの?」「今考えていることって本当に研究として取り組めるの?」など、分からないことだらけかと思います。

本プロジェクトでは「アドバイザー教員」を設けています。学生1人につき専門知識を有する教員1人が対応し、学生が研究しようとしているテーマに対して、個別指導・助言を受けることができます。

アドバイザー教員を引き受けていただいた方は、いずれもその分野の専門家。学生の持つぼんやりとした興味関心を、学問として/研究としての視座から深掘りやアドバイスを行っていきます。

ときには話を進めていくうちに研究しようと考えている内容から話題が脱線することもありますが、そうした話の広がりを感じられるのも魅力の一つ。一年次のうちから大学の教員と一対一で話せる機会はとても貴重です。

学生は本プロジェクトの間、対面やオンラインなど様々な形でアドバイザー教員との打ち合わせを行い、研究を進めていきます。

今年度アドバイザー教員としてご協力いただいた先生方を紹介します。

お忙しい中ご尽力いただきありがとうございました!

- 秋山肇先生(人文社会系・助教)

- 五十嵐泰正先生(人文社会系・教授)

- 江藤光紀先生(人文社会系・准教授)

- 加島卓先生(人文社会系・教授)

- 河本浩明先生(システム情報系・教授)

- 佐藤有耕先生(人間系・教授)

- 菅原大地先生(人間系・准教授)

- 坪内孝司先生(特命教授)

- 三品拓人先生(人文社会系・助教)

- 山中弘先生(特命教授)

※五十音順で記載

研究のスタートと中間発表〜本番に向けたフィードバック〜

7月中旬に実施した「進め方説明会&採択者交流会」では、本プロジェクトを進めていくうえでの注意点を伝えられ、いよいよ研究が動き出します。

そして、最終報告会が迫ってきた9月上旬には、「中間進捗共有会」を実施しました。本番と同じ会場で、その時点での研究の進捗状況を発表してもらう場となっています。

当日参加した総合学域群関係教員からフィードバックをいただくことで、最終報告会に向けたさらなる改善点や研究における課題に気付くことができる場となっています。

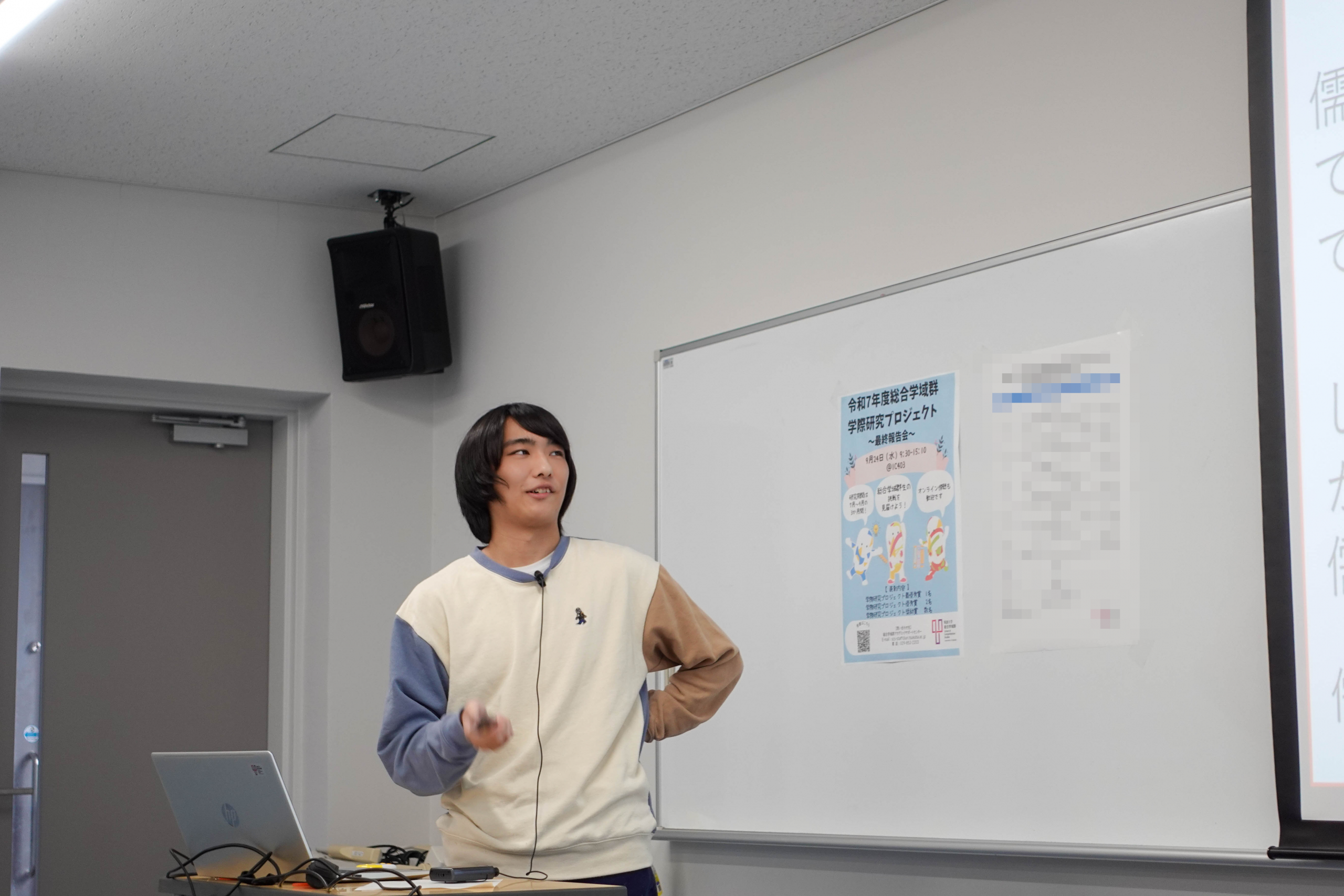

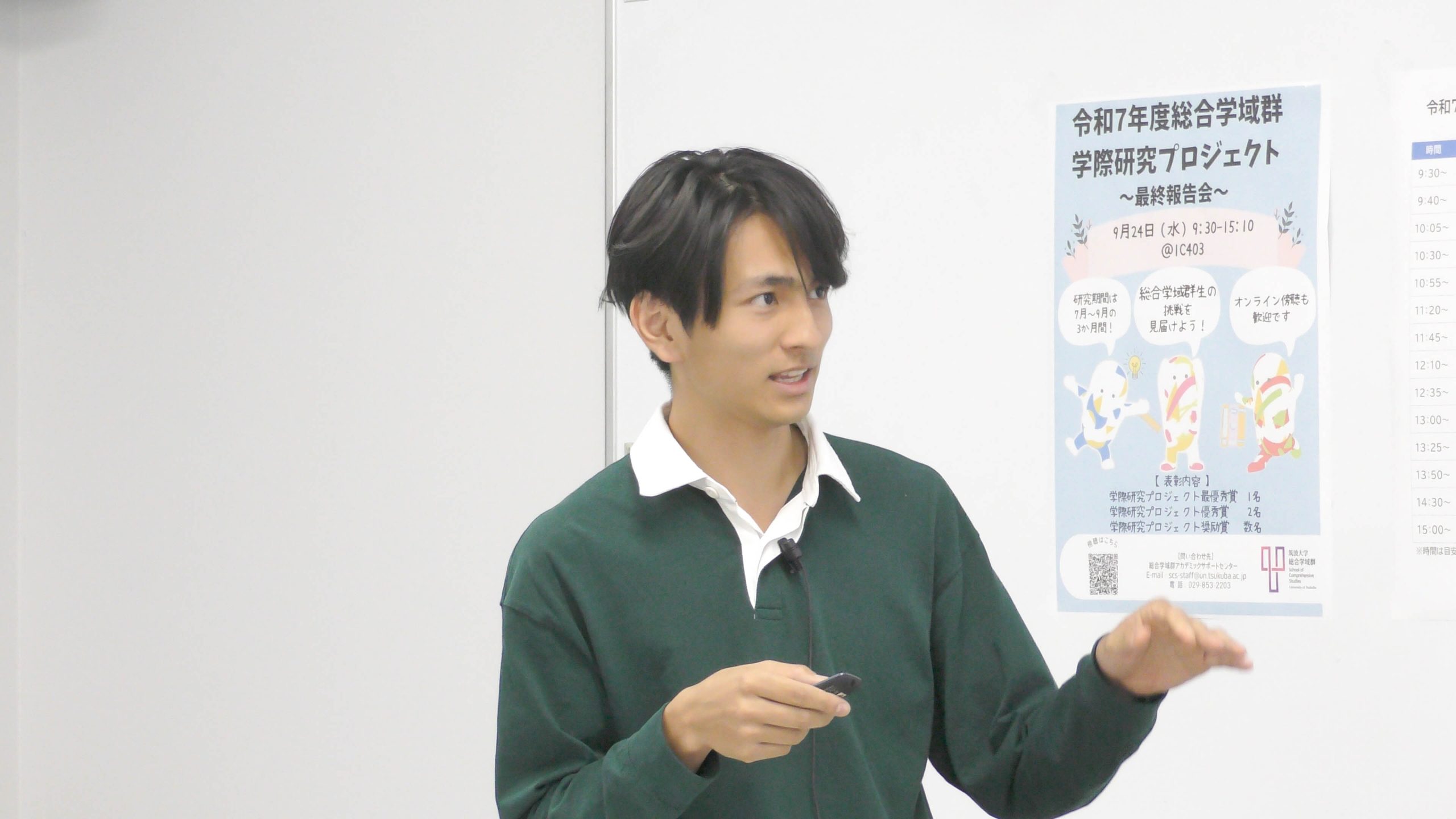

堂々たる発表の舞台〜最終報告会の様子〜

9月24日に実施した「最終報告会」では、プレゼンテーションの形で発表を行いました。当日は多く教員がお越しになる緊張する場でしたが、どの学生も堂々と発表を行っていました。

質疑応答の時間は来場者から鋭い質問が飛ぶことも。これまでの研究活動を通して得た知識をもとに落ち着いて対応していました。

全員の発表が終わったあと、審査委員会における先生方の審議を経て、表彰者が決定しました。今年度は1名の学生が総合学域群最優秀賞、2名の学生が総合学域群優秀賞、7名の学生が総合学域群奨励賞を受賞しました。

令和7年度の採択テーマおよび最終報告会での審査結果を紹介します。

(◎…総合学域群最優秀賞、◯…総合学域群優秀賞、◇…総合学域群奨励賞)

- 手指の運動制御解明に向けた箸動作の考察 ◎

- ネットミームにおける検索用メタデータの検討 ◇

- 教育の視点から見る東日本大震災とその伝承 ◇

- 社会的養護の今とこれから ◇

- 台湾のホラーゲームと歴史の解釈について ◇

- 昭和後期日本人論の連続と断絶 ◇

- モーツァルトのピアノソナタの伴奏における三連符の効果 ◇

- ミソフォニア症状と日常的な対人ストレスの関連 ◯

- 人間らしい社会をつくるには ◇

- 人間はどのようにコックピットをつくりあげるのか ◯

※発表順で記載

参加して見えたこと、得たこと〜学生の声〜

本プロジェクトに参加した学生からは

高校の調べ学習と大学の研究の違いを知ることができただけでなく、どのように研究し、どのようにストーリー立てて発表資料を作るかなど今後の大学生活に役立つことを学べた。

研究というものについて学ぶことができて良かった。他の人の発表や、教員のアドバイスなどを聞けて、色々と勉強になった。

やりたいこと・やるべきだと感じていることに対して、自分には何ができるのか、自分の立ち位置は一体どこなのかについて、右往左往しながら考えることが多かったのですが、その経験は普段の勉学だけでは得られないような、本当にかけがえのないものになりました。今までは、自分の関心や課題意識について納得した形で研究できたことがありませんでした。今回、アドバイザー教員をはじめとする様々な先生方から助言を頂きながら、自分の関心を最後まで追求することができたので、発見の一つ一つはもちろん、そこに至るまでの過程も本当に楽しかったです。

自分が学びたいと思っている分野に対する興味が高まった。興味のあるものがどの学類の領域にあたるものなのかわかった。志望する移行先でやりたいと思う研究が新たに見つかった。

実際に研究をして資料をまとめ、先生方をはじめとした聴衆の前で発表をする経験が得られたこと。自分の興味や自分自身と向き合い、自己について考えることができたこと。

といった声が挙がりました。

本プロジェクトへの参加を通して、大学での研究の進め方や発表資料の構成を学び、自分の関心を深く掘り下げる貴重な経験ができたとともに、アドバイザー教員の助言や仲間の発表から多くを吸収し、将来の学びへの意欲が高まった様子がうかがえます。

今年度の学際研究プロジェクトは終了しますが、この経験を活かして大学生活における研究や学修をより充実したものにしてもらえればと思います。

参加した学生の皆さん、ありがとうございました!